まだまだ、真夏日が続いておりますが、暑さの疲れで、体調など崩されてはいませんか。

あと少しで過ごしやすい気温になるかと存じますので、どうか無理をせずお過ごしください。

さて、今月の23日は秋分の日です。今回はその秋分の日についてご紹介いたします!

秋分の日とは?

季節の移り変わりを示す二十四節気(にじゅうしせっき)のひとつで、夏至・冬至・春分と並んで重要な節季です。「秋を分ける」と書くように、暦の上では秋を6つに分けたうちの中間、4番目の節気にああたります。「春分」と同様に、太陽が真東から昇り、真西に沈むため、昼と夜の長さがほぼ同じになる日です。この日を境に夜の時間が長くなり、次第に秋が深まっていきます。

“秋分の日”とは?

国民の祝日のひとつ。国民の祝日に関する法律(祝日法)によって制定された祝日で、「祖先をうやまい、亡くなった人をしのぶ」日と定められています。もともと、歴代の天皇・皇后、皇族の方々を祀る「秋季皇霊祭」を行う祭日であったことに由来し、1948年に国民の祝日となりました。

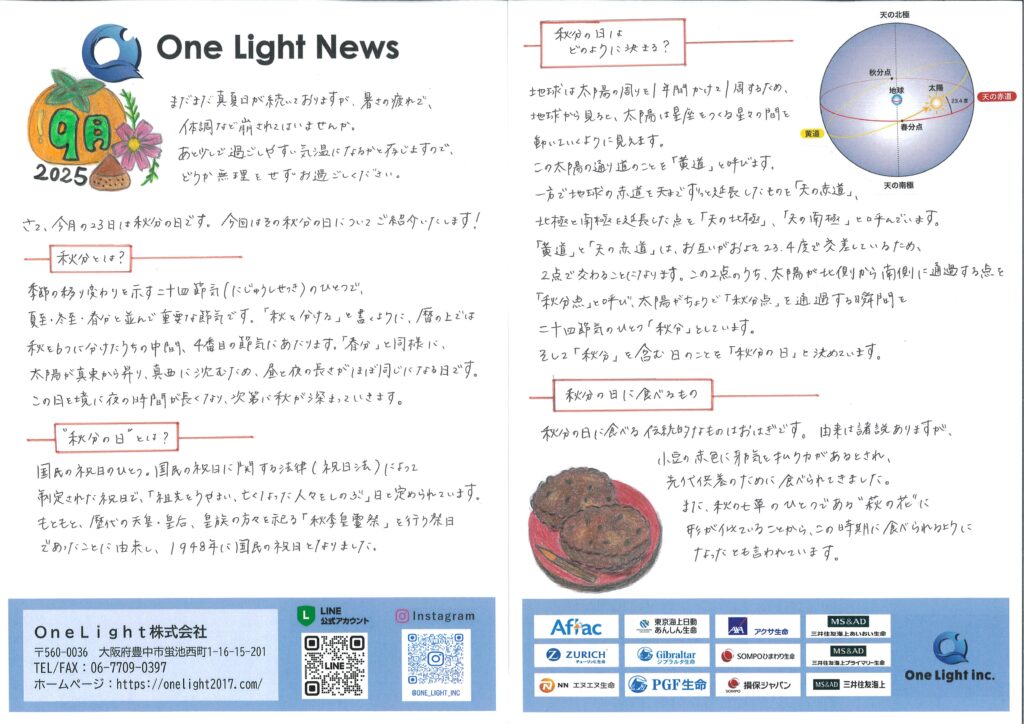

秋分の日はどのように決まる?

地球は太陽の周りを1年間かけて1周するため、地球からみると、太陽は星座を作る星々の間を動いていくように見えます。この太陽の通り道のことを「黄道」と呼びます。一方で地球の赤道を天までずっと延長したものを「天の赤道」、北極と南極を延長した点を「天の北極」、「天の南極」と呼んでいます。

「黄道」と「天の赤道」は、お互いがおよそ23.4度で交差しているため、2点で交わることになります。この2点のうち、太陽が北側から南側に通過する点を「秋分点」と呼び、太陽がちょうど「秋分点」を通過する瞬間を二十四節気のひとつ「秋分」としています。

そして「秋分」を含む日のことを「秋分の日」と決めています。

秋分の日に食べるもの

秋分の日に食べる伝統的なものはおはぎです。由来は諸説ありますが、小豆の赤色に邪気を払う力があるとされ、先代供養のために食べられてきました。また、秋の七草のひとつである“萩の花”に形が似ていることから、この時期に食べられるようになったとも言われています。