まだまだ寒い日が続きますが、みなさま風邪など召されずにお過ごしでしょうか。

花粉もだんだん増えてくる季節なので、どうかご自愛の上お過ごしください。

ーーーーーーーーーー

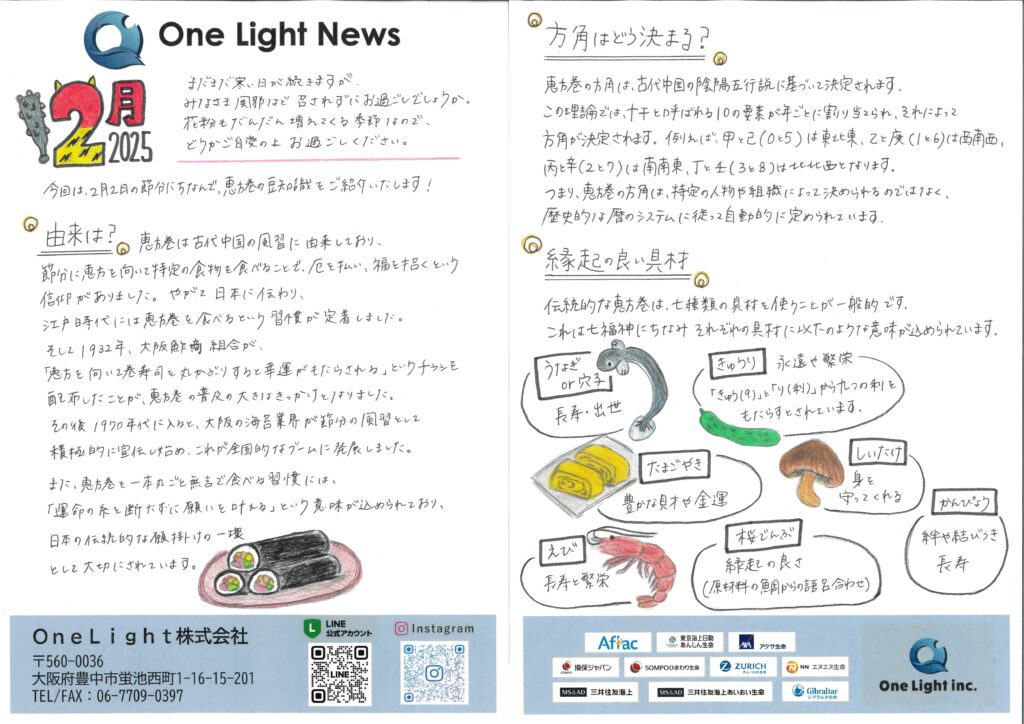

今回は2月2日の節分にちなんで、恵方巻の豆知識をご紹介いたします!

由来は?

恵方巻は古代中国の風習に由来しており、節分に恵方を向いて特定の食物を食べることで、厄を払い、福を招くという信仰がありました。やがて日本に伝わり、江戸時代には恵方巻を食べるという習慣が定着しました。

そして1932年、大阪鮓商組合が、「恵方を向いて巻寿司を丸かぶりすると幸運がもたらされる」というチラシを配布したことが、恵方巻の普及の大きなきっかけとなりました。

その後、1970年代に入ると、大阪の海苔業界が節分の風習として積極的に宣伝し始め、これが全国的なブームに発展しました。

また、恵方巻を一本丸ごと無言で食べる習慣には、「運命の糸を断たずに願いを叶える」という意味が込められており、日本の伝統的な願掛けの一環として大切にされています。

方角はどう決まる?

恵方巻の方角は、古代中国の陰陽五行説に基づいて決定されます。

この理論では、十干と呼ばれる10の要素が年ごとに割り当てられ、それによって方角が決定されます。例えば、甲と己(0と5)は東北東、乙と庚(1と6)は西南西、丙と辛(2と7)は南南東、丁と壬(3と8)は北北西となります。

つまり、恵方巻の方角は、特定の人物や組織によって決められるのではなく、歴史的な暦のシステムに従って自動的に定められています。

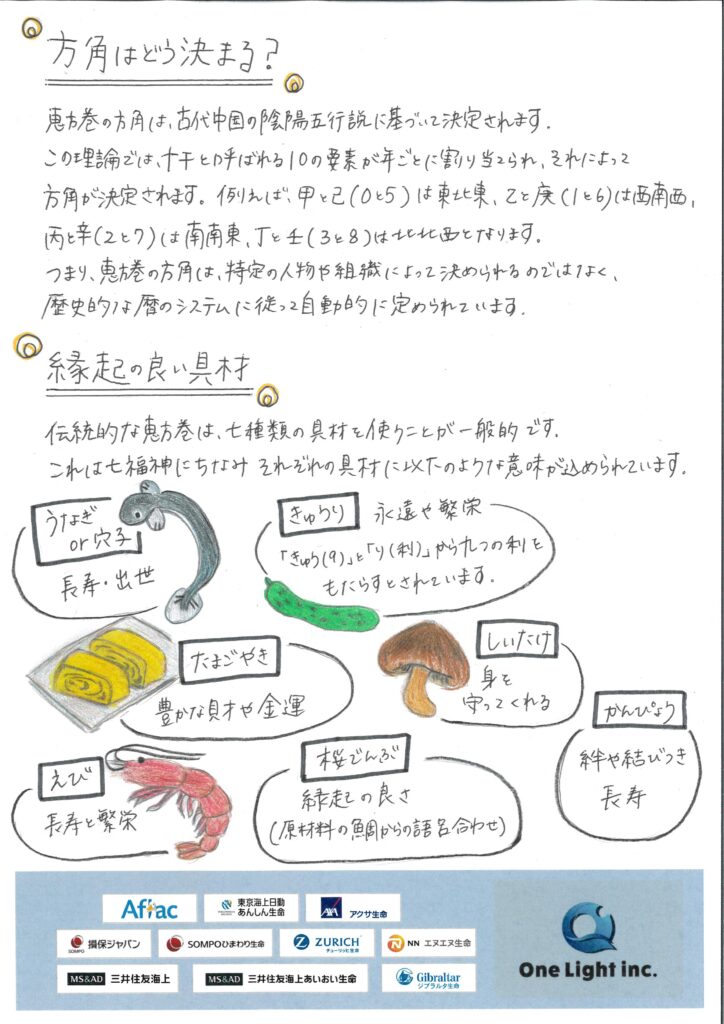

縁起の良い具材

伝統的な恵方巻は、七種類の具材を使うことが一般的です。これは七福神にちなみそれぞれの具材に以下のような意味が込められています。

【うなぎor穴子】:長寿・出世

【きゅうり】:永遠や繁栄 「きゅう(9)」と「り(利)」から九つの利をもたらすとされています。

【たまごやき】:豊かな財や金運

【しいたけ】:身を守ってくれる

【えび】:長寿と繁栄

【桜でんぶ】:縁起の良さ(原材料の隊からの語呂合わせ)

【かんぴょう】絆や結びつき・長寿